MIT(Medi Information Teacher)

기업, 투자, 세무, 부동산에 대한 최신정보과 전문지식을 모아볼 수 있습니다.

“해외보험은 국세청이 모른다?” - 진실 혹은 오해? 해외금융정보자동교환(CRS)의 실체

“해외보험은 국세청이 모른다?”

- 진실 혹은 오해? 해외금융정보자동교환(CRS)의 실체

그 동안 “해외에 5억 이하를 가지고 있으면 국세청이 모른다”, “증권 분할을 하면 새로운 증권 번호로 송금한 사실이 없기 때문에 국세청이 알 수 없다”, “직접 홍콩 가서 보험회사 직원에게 한국 국세청에 고객 정보를 제공한 적이 있냐 라고 물어봤는데 없다고 하더라” 등의 이야기가 사실이 아니라는 말씀을 몇 번 드렸었는데 아직도 그런 잘못된 정보를 말하고 다니는 사람들이 많은 것 같습니다.

가끔 저희를 찾아오시는 분들이 계시는데 이렇게 말씀을 드리면 “이런 얘기는 처음 들어요”라고들 하십니다.

아마도… “이렇게 하면 국세청이 모른다 ”라는 소리가 듣고싶으신 게 아닌가 하는 생각은 들지만, 중요한 건 소망보다 팩트(fact)이지 않을까요?

그래서 오늘은 이런 이야기는 여러분들께서 어떻게 직접 사실확인을 해 보실 수 있는지를 알려 드릴까 합니다.

CRS, 이미 한국과 홍콩은 자동정보 교환 중입니다.

CRS(Common Reporting Standard)는 OECD가 조세 회피 방지를 위해 만든 국가 간 금융정보 자동 교환 제도입니다.

🔎 확인 방법:

구글에서 (네이버 아닙니다) “axa crs”라고 검색을 합니다. 검색 결과에서 맨 위 글을 클릭하면 https://www.axa.com.hk/en/common-reporting-standard 여기가 나오죠.

영어가 편하신 분은 영어로 보시구요, 한글이 편하신 분은 우클릭 해서 “한국어로의 번역”을 선택하시면 악사라는 회사가 CRS(Common Reporting Standard), 즉 각 국가들이 자국민의 금융정보를 어떤 기준으로 서로 공유하는지 게시해 놓은 글을 확인해 보실 수 있습니다.

CRS는 OECD가 조세 회피 방지를 위해 개발한 규정이라고 합니다. 금융기관은 CRS 참여 관할권의 세무거주자가 보유한 특정 금융 계좌 및 증권에 대한 정보를 제공해야 한다고 합니다.

아래로 내려가 보면 CRS와 자동정보교환에 대한 구체적인 정보들을 확인하실 수 있습니다.

“The Effect of Implementation on the User” 메뉴를 보시면 자동정보교환 제도에 따라 어떤 정보가 교환이 되는지 나옵니다.

▶ 교환되는 정보는 다음과 같습니다.

- 개인 데이터: 이름, 주소, 거주 관할권, 납세자 식별 번호("TIN"), 출생 날짜 및 장소.

- 금융 계좌 데이터: 계좌 및 정책 번호, 계좌 잔액 또는 가치(연말), 해당 연도의 이자 총액, 해지 또는 과세가치, 이자/수익, 혜택, 계약 해지 등

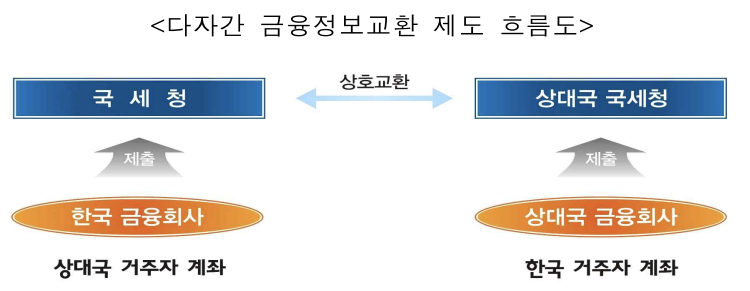

그리고 홍콩과 한국은 MCAA(다자간 금융정보자동교환협정)과 별개로 양국간 금융정보 자동교환 협약(2017년 서명, 2019년 시행)을 맺었으며, 홍콩의 모든 금융사, 그리고 한국의 모든 금융사는 양국 국민의 금융 정보를 자동으로 교환하기 시작했습니다.

보시는 것처럼 홍콩의 보험회사가 한국 국세청에 직접 정보를 제공하는 시스템이 아닙니다. 홍콩 보험회사는 홍콩 보험 당국에 한국 고객의 정보를 제공하고 홍콩과 한국 국세청끼리 서로 정보를 자동교환하는 방식입니다. 그럼에도 불구하고 홍콩에 금융상품(보험 등)을 가입한 한국 고객 정보를 국세청이 알 수 없다라고 주장하는 건 말도 안되는 논리인 것입니다.

“증권 분할하면 국세청이 모른다?”

그렇지 않습니다. 분할은 흔적을 남깁니다.

“보험증서를 분할을 하면 새로운 증서 번호로 송금된 내역이 없기 때문에 국세청이 알 수 없다”는 말은 맞는 이야기일까요?

공유되는 항목에 계좌 가치, 해지 환급금, 이자 등이 다 포함이 되어 있는데 계좌 가치의 큰 영향을 주는 증권 분할이 공유되지 않을까요?

송금된 증서의 정보만 공유되는 것이 아닌, 한국국적의 소유자가 보유한 모든 계약에 대해 정보를 공유하는 것입니다.

7월1일자로 변경된 홍콩 S사 상품에 이런 내용이 있습니다.

- 분할 효력 발생일에 원보험증권은 자동 해지되고, 고객은 새로운 보험증권번호가 부여된 분할 보험증권을 받음

원보험증권이 분할되면, 기존 보험증서는 해지되고 완전히 소멸됩니다. 단순히 증서번호가 바뀌는 게 아니라, 기존 계약의 효력 자체가 사라지고, 새로운 계약이 새로 시작되는 것입니다.

따라서, 기존 보험증서에 담겨 있던 가치(예: 적립금, 계약기간 등)는 없어지고, 새로운 증서가 생성되면서 일부 조건이 바뀌거나 기존보다 가치가 줄어들 수 있습니다.

이런 변화는 금융정보 자동교환(CRS) 시스템을 통해 국세청에도 공유되기 때문에, 국세청 입장에서는 "왜 갑자기 보험의 가치가 줄었는지", "왜 증권이 바뀌었는지" 등을 추적하려는 근거가 생기게 됩니다.

국세청은 가치 변동의 이유를 추적할 수 있습니다.

명의 변경, 증서분할후 제척기간이 끝나면 그만이다??

“계약자를 자녀로 바꾸고 15년이 지나면 증여세 제척 기간이 끝나기 때문에 증여세 없이 자녀에게 줄 수 있다”라고 하는 것도, 상속증여세법에 따르면, 보험(국내종신연금보험 제외, 홍콩상품은 대부분 저축보험)의 경우 단순히 계약자 변경만으로는 증여로 보지 않습니다.

계약자 변경이 아니라 보험사고 발생일(보험금수령, 해지, 부분해지, 부분인출 등)을 증여시점으로 봅니다. 즉, 자녀로 조용히 계약자 변경을 하고 15년이 지났어도 아직 증여가 시작된 게 아니며, 인출을 할 때마다 매년 증여세를 내야 하므로 증여세를 피할 수는 없습니다. 다만, 증여세와 소득세(법인세)가 동시에 발생할 경우에는 증여세가 면세됩니다.

해외보험이 “숨겨야만 좋은 상품”은 아닙니다.

원장님들께서 합법적인 절세를 원하시는 마음은 충분히 이해합니다. 그러나 사실이 아닌 정보를 사실처럼 포장하여 전달하는 행위는 매우 위험하며, 결국에는 원장님 본인에게 불이익으로 돌아올 수 있습니다.

만약 ‘세금이 전혀 없다’, ‘국세청이 절대 모른다’는 말만 믿고 가입하셨다가 나중에 그 내용이 잘못된 것으로 드러나고, 추가 세금 부담까지 생긴다면 얼마나 곤란한 상황이 되겠습니까?

중요한 점은, 홍콩 보험상품은 ‘세금 회피’가 아니라, 그 자체로 충분히 뛰어난 경쟁력을 가진 상품이라는 점입니다. 제도적 투명성을 갖춘 구조와 장기 복리의 힘만으로도 국내 상품과 비교해 분명한 차별성을 가지고 있습니다.

즉, 정당하게 세금을 납부하더라도 충분히 선택할 이유가 있는 상품입니다.

상품은 있는 그대로 바라보아야 합니다

환자가 진료를 받으러 왔을 때, 환자가 듣고 싶어 하는 말보다는 의료진으로서 정확한 진단과 설명을 해주시는 것처럼, 금융상품도 사실에 기반한 설명과 선택이 중요합니다.

‘좋은 상품’을 왜곡된 정보로 포장하여 설명한다면, 그것은 좋은 상품에 대한 신뢰마저 훼손하게 됩니다.

원장님들께서 거짓에 호도 되지 말고 쉽고 간단하게 사실 관계를 확인해 보실 수 있으니 그렇게 해 보시면 좋겠습니다. 그리고 거짓된 정보를 아무렇지 않게 말하는 이들이 아닌 사실에 기반한 진실을 이야기하는 이들에게 힘을 실어 주시면 좋겠습니다. 우리나라도 금융이 발전을 하려면, 이런 작은 확인들부터 하는 습관이 뒷받침이 되어야 하지 않을까요?